荻大アーカイブズ

過日もう誰も住まなくなった埼玉の実家の片づけをした。

1975年に家出同然の有様で上京したから、そのとき自室に残した雑多な私物がいろいろ手つかずで残されていて、タイムカプセルを開けたときのような不思議な感慨に捉われた。デビュー間もないユーミンのコンサートのポスターやもろもろの印刷物、75年1月19日の「歌う銀幕スター夢の狂宴」ポスターが驚くほど綺麗な状態で出てきた。「イエスタデイ・ワンス・モア」とはこのことだ。

なかでも最も驚いたのは、1974年8月25日に催された「第一回サマークリスマス」──柳澤健さんの『小説すばる』連載タイトルを借りるなら「1974年のサマークリスマス」──当日、帰宅後にしたためた日記風メモが出てきたことだ。

当時の小生には日記などつける習慣はなかったはずなのに、この日の体験がよほど特別だったのだろう、催しを終え埼玉の自宅に戻ると(もう深夜になっていた)、興奮が冷めやらぬまま手近なレポート用紙に一部始終を記録したのだと思う。今となっては貴重な、おそらく唯一無二の記録だろうから、以下に全文を書き写しておこう。

なにぶんペラ一枚に鉛筆で書きなぐった断片的な文章なので、そのままでは意味が通じにくい箇所には[ ]囲みで言葉を補った。

++++++++

74/8/25

■ ひどい雨と風で代々木公園は大荒れ。にもかかわらず、定刻1:30にはざっと300人かと思われる人の波。林さんは2:00近くに到着(ユーミンはすでに来ていた。うしろから[姿が見えた]のみ)。TBS1スタに会場変更。一同地下鉄で赤坂に。[小生たちは]セリさんを待つべく、原宿[駅前]で2:45頃まで[待機した]。セリさん到着。タクシーに同乗させてもらい、TBSまで[向かう]。

■[タクシー内でのセリの発言]「林さんのパックが終わって、[ファンのあなたたちも]これからは健康的な生活に戻れるのでは?」「[荒天なので]家を出たり引っ込んだり[していて到着が遅れた]」「[今後は?と質問され]これからはコンサートにも出る予定」。

■ TBSに着いて[局内を](セリさんが先導)あちこち迷ったあげく、林さんに出くわす。林さん「やあ、梨絵、じゃねぇ、セリさん」。1スタに[入ると]熱気むんむん(それまで何も始まっていなかったそうな)。拍手とともにセリ着席。やがてユーミンも着席。

■ それからインタヴュー。

■ セリ──「何から話したらいいのか・・・」「林さんが《八月の濡れた砂》を『いい!』って言ってくれなかったら、私は今、歌っていたかどうか・・・。《八月の濡れた砂》が知られなかったら、歌い続けることはできなかったように思います」

■ ユーミン──「私も何を話したらいいか・・・」「林さんのパックは本当に個性的で」「林さんのパックに[初めて]出させてもらったのは去年の11月」

■ 質問コーナーで、ユーミン「[私の曲は]少女趣味って言われるんです。でも、あれは私が夢見る少女時代、16歳の頃に書いたもので、あの頃のモニュメント[だと思う]」

■ 林さんから一言、「嬉しいお知らせです。これから冷房が入ります」。まずは「子供の遊び」。ユーミンはしゃぐ。[人垣に遮られてゲームの様子は]よく見えず。

■ 梨絵さん到着! 歌[を]いっぱい[唄う]。ユーミン笑いこける(笑顔のステキな人)。

■ 「ハッピー・バースデイ」[を皆で斉唱]。ピアノ=ユーミン。そしてケーキ、ローソク。

■ 続いてセリの歌──《八月の濡れた砂》(無伴奏)

■ ユーミンの歌──《ベルベット・イースター》

■ そして、林さんの歌──《愛情砂漠》《黒の舟歌》《やさしいにっぽん人》。大声。

■ おひらき(5:50)。[パ聴連の]署名いそがし。ユーミンにも署名してもらう。快くしてくれた。そして梨絵さんにも。

■ TBS出入口。梨絵さん出てくる。ユーミン出てくる。「31日[のジァン・ジァンでのコンサート]がんばってね」[と声をかけた]。林さん出てくる。

■[その後われわれは移動]喫茶店(アマンド)→渋谷(ラーメン)→住民ひろば

8:00

■[住民ひろばで]やがて林さんを囲んで酒話会。林さんにホレてしまう。人間的にすばらしい。話はむしろ政治的なこと[が中心になった]。

■ 10:00頃、梨絵さんも[その場に加わる]。

■ 実に楽しく、なんだか夢のような気分で10:50おひらき。

/以上、26日朝2:26記。

++++++++

いや〜驚いたのなんの。当日の模様はそれなりに憶えているつもりだったのだが、人間の記憶がいかにアテにならぬものか、改めて思い知らされた。

嵐のなか、仲間たちと一緒に代々木公園から赤坂のTBSまで地下鉄で移動した──その記憶が確かに残っているにもかかわらず、実際にはそうではなく、遅刻した石川セリさんの到着を待つべく代々木公園に居残って(もちろん林さんから頼まれたのだろう)、セリをエスコートして原宿から赤坂までタクシーに同乗したなんて・・・。この件りは完全に記憶から抜け落ちてしまっていた。

TBSのスタジオでの模様は大筋で記憶どおりで、以前この欄で「第1回サマークリスマス」の記事に書いた内容に大きな事実誤認はなかったようだが、当日の2人のゲストが歌った順番は「セリ→ユーミン」だったらしく、それに続けて林さんまで歌った(しかも3曲も!)ことがわかるし、かなり遅れたものの中川梨絵さんも無事スタジオに到着し、催しに加わった事実も判明した。この日、「林パック」3人のマドンナが一堂に会したのである。

ずっと不明瞭だった「パ聴連」による署名活動(林パックの終了に対しTBSに抗議する)も、催しの直後にしっかり行われ、ユーミンらゲストたちからも署名してもらった事実がはっきり記されていた。

終了後に赤坂から渋谷に移動し、公園通りの「住民ひろば」で林さんを囲んで「打ち上げ」の会があったことも、完全に失念していた。ことほど左様に、人間の記憶とは所詮アヤフヤな、粗密の甚だしい「まだら模様」に過ぎないものだと、とつくづく悟らされた。

以上、前稿「第1回サマークリスマス」記事の補遺として筆を執りました。

(numabe)

その日は朝から雲行きが怪しかった。中国大陸にいったん上陸した台風14号がなぜか引き返して日本列島へと針路を定め、東海地方に接近しつつあった。その影響で関東一帯はどんより厚い雲で覆われ、湿った不穏な南風も吹き始めていた。

集合時刻は午後1時だったか、2時だったか。原宿駅前に降り立つと、空模様はいよいよ険悪になっている。今にも雨が降りだしそうな気配だし、気紛れな突風が巻き起こっては街路樹を揺さぶる。駅前の雑踏をすり抜け、足早に目的地の代々木公園へと急ぐ。

「どうしてクリスマスは冬にしかないんだ、夏にあってもいいじゃないか!」──こんな屁理屈とも身勝手ともつかない言い分から「サマークリスマス」なる催しを提唱したのは、TBSアナウンサーの林美雄さんである。自分の誕生日がたまたま8月25日なので、みんなに祝ってもらいたいという、いささか虫のいい主張がその発端だった。

もはや記憶がおぼろげなのだが、林さんが番組でサマークリスマスを口にしたのは1974年になってからではないか。ふざけたニュースを大真面目に読み上げる「苦労多かるローカルニュース」のコーナーに届いた投書がきっかけだったと思う。ヒョウタンから駒というか、嘘から出たまことというか、いったん弾みがついたらもうとまらない。ことはトントン拍子に進み、いつしか「第1回サマークリスマス」を催す手筈が整ってしまった。

そうした気運に拍車をかけたのが、「パックインミュージック」第二部への突然の打ち切り通告である。4年間も手塩にかけた「ミドリブタ・パック」終了により、林さんは手足をもがれるような痛みと喪失感を覚えたはずだが、その一方で「サマークリスマス」熱をいっそうかきたてられたとおぼしい。どうせ最初で最後だ、やりたいようにやらせてもらおう、31歳の誕生日をリスナーと一緒に祝うのだ──それはもうヤケッパチに近い心境だったと想像される。

開催場所に代々木公園が選ばれた理由はわからないが、とにかく当日ここにこぞって参集する。石川セリ、荒井由実、中川梨絵ら、番組のマドンナたちにも声をかける。何をするのかといえば、せいぜい「手つなぎ鬼」か「水雷艦長」。童心に帰って無邪気に遊べばいい。「第1回サマークリスマス」、または「代々木公園にみんなで集まって何もしない会」にぜひご参加を──番組で誇らかにそう呼びかける林さんの声が、今も耳の底でこだましている。

代々木公園→赤坂、嵐のなかの「民族大移動」

集合場所はたしか正門からずっと奥へ進んだ芝生広場の「あずまや」付近だった。すでに大勢の若者がたむろしている。といっても、同じ深夜ラジオを聴いているだけで互いに面識はないので、荒天の下でおし黙って佇むばかり。なんとも異様な集団にみえただろう。

ほどなく顔見知りの「パ聴連」数名と遭遇した。2週間前の8月12日、千駄ヶ谷区民会館の集会で知り合ったばかりの仲間たちである。しばらく待つうちに参加者は300人以上にまで膨れ上がった。ざっと見渡すと男性が七割といったところか。

開始時刻が近づくにつれ、風はますます激しく、立っているのが苦しいほどだ。横なぐりの雨も降り始めたが、傘を開くことができない。少々の雨ならそのまま決行という話だったのだが、台風接近がすべてをぶち壊しにしてしまった。中止もやむなし、誰もがそう観念した。

やがて林さんが進み出て声を張り上げた。「この天候ではここでの開催はとても無理と判断した。代わりにTBSのスタジオを用意したので、申し訳ないが赤坂まで移動してもらいたい」──風音にかき消されがちだったが、そんな内容だったと思う。

関係者は裏で目まぐるしく動き回ったに違いない。数百人が収容できる代替スペースはないものか──代々木公園とTBSの間で何度も電話が交わされたはずだ。携帯など存在しない時代の話である。吹き荒れる嵐のなか、公衆電話まで走って窮状を訴えたのだろう。たまたまその日が日曜日だったためか、林さんの「顔」が利いたのか、幸運にも空きスタジオが借りられたのである。

こうして暴風雨のなかの「民族大移動」が開始された。

代々木公園からTBSまでは大した距離ではない。2年前の1972年に開通した営団地下鉄・千代田線で、明治神宮前から赤坂までわずか3駅なのだ。揃いも揃って風体の怪しい数百人の若者が公園から駅前までぞろぞろ行進し、地下鉄へと吸い込まれていく。にわかに満員になった車両の先客たちは何事かと驚いただろう。

肉声で歌ったセリとユーミン

そのスタジオはかなりの広さだった。ラジオ番組収録用なのか、天井はさほど高くなく、一方の壁に横長のガラス窓があって、ほの暗いモニタールームがのぞいている。それ以外は殺風景なただの四角い空間だが、片隅にはグランドピアノが置かれていた。

嵐のなかを移動してきた若者たちは難民さながら、われがちにスタジオの床に腰を下ろす。広々した空きスタジオはたちまち人で埋まり、瞬く間に満員札止め状態と相成った。坐る場所が確保できず、壁際に立つ者も続出した。かく言う小生もピアノの脇にようやく陣取り、その脚に体をもたせるようにしゃがみこんだ。

あまりにも急な予定変更だったため、「サマークリスマス」主催者側は会場をおさえるのが精一杯だったのだろう、スタジオにはマイク一本用意されていなかった。放送局だというのに会話はすべて肉声、したがって録音も残されていない。

このあとスタジオでは何がどう展開されたのか。ゲームでもしたのだろうか。室内ではまさか「手つなぎ鬼」でもあるまい。残念ながらそのあたりの記憶は曖昧である。

手元に残る当日の写真を見ると、司会進行役の山口君(ファン代表で「パ聴連」の主導的メンバー)がみんなの前で何かしゃべっている。その傍らに並んで腰かけているのがゲストの石川セリと荒井由実である(中川梨絵は台風のため来られなかったのだろう)。この写真からも当日の汗牛充棟ぶりが彷彿とされよう。文字どおり立錐の余地のない鮨づめ状態で、立ち見の者が少なからずいたことがわかる。室温がたちまち上昇し、人いきれで蒸し風呂さながらだったように憶えている。

この日の林さんはみんなから誕生日を祝ってもらう、いわば主賓の立場なので司会役は引き受けなかったわけだが、思いも寄らぬ展開となったため、随所で立ち上がっては当意即妙の話術で助け舟を出してその場を和ませる、という具合に会が進められたのだと思う。

ゲストのユーミンとセリは、荒れ模様の代々木公園ではすっかり群衆のなかに埋没していたのだが、改めて満場の拍手を浴びながら中央に坐ると、殺風景なスタジオがにわかに華やいだのは言うまでもない。ユーミンはチェックのシャツにジーンズ地のホットパンツというスポーティな軽装、セリはブルーの半袖シャツに深紅のロングスカートというシックな装いだったことが写真からわかる。

のちに親交を深めることになる両人だが、この時点で顔を合わせるのが2度目(8月16日の「林パック」出演が最初)ということもあって、打ち解けた間柄とはほど遠く、互いに会話を交わすでもなく、むしろマドンナ同士が見えない火花を散らし合うような雰囲気を漂わせていた。

やがて参加者との一問一答へと進み、「おふたりは互いにどう思ってらっしゃるんですか?」という質問に、ユーミンは「セリさんのような歌唱力で唄えたら、どんなにいいだろうか...」、セリは「由実さんみたいに自分で詞も曲も創れるなんて羨ましい。私はただのシンガーだから...」と、互いに褒め合うという一幕もあった。

質疑応答が済むと、自然な流れとしてぜひ一曲ずつ披露してもらおうという展開になった。事前のリハーサルも、カラオケもマイクの用意もなしに、「素」のままで歌わされるのは気の毒だったのだが、それでもユーミンは傍らのピアノに向かって自作の「ベルベット・イースター」を健気に熱唱し、セリはその場に佇んだまま、伴奏なしで「八月の濡れた砂」をしみじみと歌いあげた。スタジオはしんと静まりかえり、物音ひとつしない。誰もが息をひそめて、夢のようなひとときを心ゆくまで味わっていた。

たまたまピアノの脇にしゃがんでいた小生は、期せずして生のユーミンを至近距離から見上げる成り行きになった。鍵盤を奏でる両手こそ隠れて見えないが、ホットパンツから形のよい両脚がすらりと伸び、厚底のスニーカーがペダルを踏むさまを目の当たりにして、少々どぎまぎした。

創り手の体から発した音楽が、なんの媒介物もなしに、いきなり耳から飛び込んで心を鷲づかみにする。そんなストレートな感動があった。まだ実演経験の乏しかった彼女がひどく緊張しているのが傍目にもわかった。なんといっても20歳の美大生だったのだ。

(numabe)

舞い込んだ一通の手紙がその後の人生を変えてしまう。まるで小説か映画のワンシーンさながらだが、そうした決定的な瞬間が確かにある。

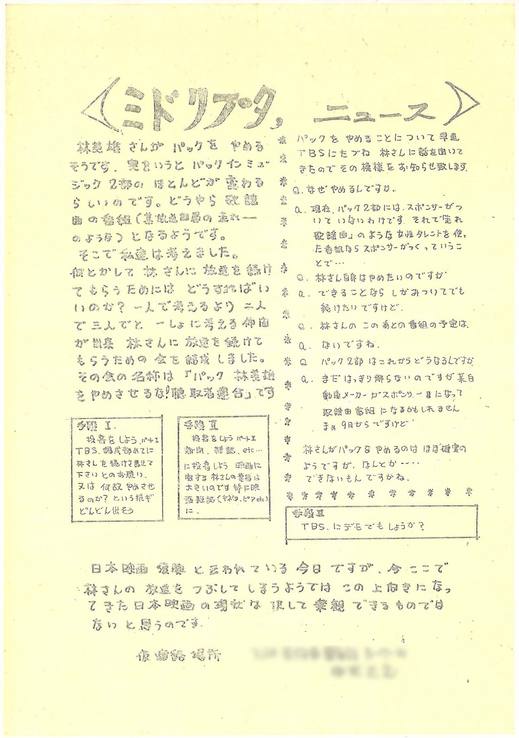

1974年8月8日、木曜日。埼玉県大宮の自宅に、なんの変哲もない茶封筒が届けられた。金釘流で殴り書きされた宛名。裏面にはなぜか差出人名が書かれていない。開封してみてびっくりした。「ミドリブタ・ニュース」とタイトルが大書されたB4の藁半紙一面に、簡易印刷された手書き文字が並んでいる。

林美雄さんがパックをやめるそうです。実をいうとパックインミュージック2部のほとんどが変わるらしいのです。どうやら歌謡曲の番組(某放送局の走れ──のような)となるようです。そこで私たちは考えました。何とかして林さんに放送を続けてもらうためには、どうすればいいのか? 一人で考えるより二人で、三人でと、一しょに考える仲間が出来、林さんに放送を続けてもらうための会を結成しました。その会の名称は「パック 林美雄をやめさせるな!聴取者連合」です。

林パックが終了してしまうことはすでに知っていた。7月26日の番組で林さん自身の口から聞かされていたのである。偶然にこの深夜番組を知り、愛聴し始めてやっと一年になるかならないかという段階で、全く寝耳に水の知らせである。「そんなバカな...」とわが耳を疑い、無念と憤りがふつふつとこみ上げてきた。

「ミドリブタ」を自称する美声のアナウンサーが手品師のように繰り出す「魔法」の数々に魅せられ、ようやく未知の世界を垣間見た矢先の出来事だったのである。

林さんは自分の好みを隠そうとしなかった。映画といえばもっぱら日本映画、それもニューアクションからロマンポルノへと舵を切った日活への偏愛ぶりは熱を帯びて凄まじかった。監督なら藤田敏八、長谷部安春、神代辰巳、田中登。俳優なら原田芳雄、藤竜也、中川梨絵、桃井かおり。流される音楽もそれらの映画にまつわる挿入曲から、石川セリ、能登道子、中山ラビ、そしてデビューしたての荒井由実...と、ほかの番組ではまず聴けないラインナップだ。架空のニュースを大真面目に読み上げる「苦労多かるローカルニュース」のようなふざけた面も、小田実や小中陽太郎らをゲストに招いて「世直し」をアピールする硬派の面も、ともに併せもつ「唯一無二の」刺激的なラジオ番組だったのである。

「ミドリブタ・ニュース」の差出人は東京都下・青梅に住む中世君という人。まだ面識はなかったが、たまたま2か月ほど前、『あっ!下落合新報』というリスナーを対象にしたミニコミ紙を発行し始めたことを林パックで知り、定期購読を申し込んでいたところから、その新聞の「号外」として送られてきたものだと思う。

「何とかして林さんに放送を続けてもらうためには、どうすればいいのか? 一人で考えるより二人で、三人で...」。本当にそうだ、と深くうなずいたのを今でも憶えている。

実は中世君から届いた封筒には、「ミドリブタ・ニュース」のほかに、小さな紙片も同封されていた。その全文を引いておこう。

12日に、パ聴連(パック・林美雄をやめさせるな!聴取者連合)が集会を開きます。場所は、千駄ヶ谷区民会館です。国電・原宿駅の近くにあります。林さんをやめさせないための話し合いをしませんか。署名運動をします。あなたも署名してください。

パック・林美雄をやめさせるな!聴取者連合

8月12日 PM5:30〜9:30

紙片には会場までの道順を記した簡単な地図も添えられている。

手紙が届いたその日がたまたま木曜日だったのにも運命的なものを感じずにいられない。

何度も文章を読み返した。居ても立ってもいられない気持ちになって、興奮のあまり少しも眠れないまま、翌朝3時からの「林パック」を聴いたのだと思う。その日のパックがどんな内容だったかはもう思い出せないが、「来週は当番組が誇るマドンナ、石川セリと荒井由実、ふたりの歌姫がスタジオに来てくれます」と林さんは誇らかに予告したはずである。

5時に番組は終わり、すっかり明るくなった空を見上げながら、意を決したように立ち上がると、顔を洗ってそのまま家を出た。行き先は青梅にあるという中世君の家である。

大宮の自宅からバスと電車を6本も乗り継ぎ、3時間近くかかったと思う。朝9時頃に東青梅駅まで辿り着いた。あとは住所だけを頼りに見知らぬ街を歩いて、ようやく探しあてた。そもそも彼が在宅しているという保証はどこにもないのだが、「大丈夫、きっといるに違いない」と確信していた。パックの翌朝は寝坊しているはずと踏んだのだ。案の定、眠たそうな中世君が目をこすりながら玄関に出てきた。

藪から棒の訪問だし、まるきりの初対面なので彼もびっくりしただろうが、「ぜひ会って話したい」という、こちらのやむにやまれぬ心境を察してだろう、すぐ笑顔になって「狭いところだけど、まあ上がって。話をしましょう」と招じ入れられた。

そのあと彼とどんな会話をしたのか。今ではもう何ひとつ思い出せないが、午後のかなり遅い時間までじっくり話し込んだように記憶している。

それから3日後の8月12日、21歳の僕は原宿の千駄ヶ谷区民会館にいた。

(numabe)

●『ミドリブタ・ニュース』1974年8月上旬発行